一次関数をできるようになるためには「変化の割合」をしっかり理解することが大切なんだよね。だから今回は関数を学ぶ上でとっても大切な「変化の割合」について分かりやすく説明します。

1. 変化の割合とは

変化の割合の意味は \(x\)が1増加したときの \(y\)の増加量のことです。

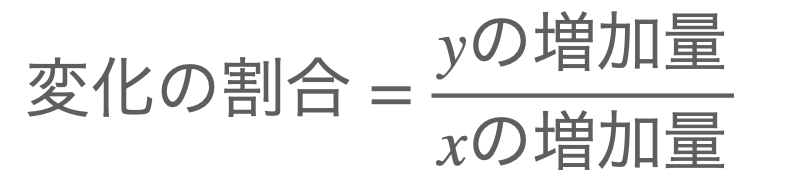

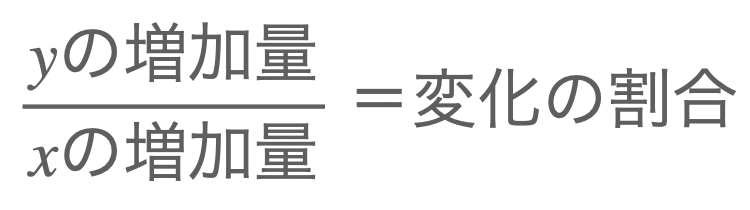

まず公式を覚えちゃおう!

要は\(y\)の増加量を\(x\)の増加量で割り算すれば求められるってこと。

だから、変化の割合を求めるためには「\(\x\)の増加量」と「\(y\)の増加量」が分かればいいんだ。

例題

1.\(x\)の増加量が3で\(y\)の増加量が12のときの変化の割合は?

答:\(\LARGE \frac{12}{4}=3\)

2.\(x\)の増加量が4で\(y\)の増加量が8のときの変化の割合は?

答:\(\LARGE \frac{4}{8}=\frac{1}{2}\)

2. 一次関数の変化の割合

この変化の割合は色々な関数の問題でも出てくるんだけど、一次関数の場合は特徴があります。

それは、一次関数の変化の割合は常に一定ということです。どこの値をとって計算しても答が同じになるんですよ。

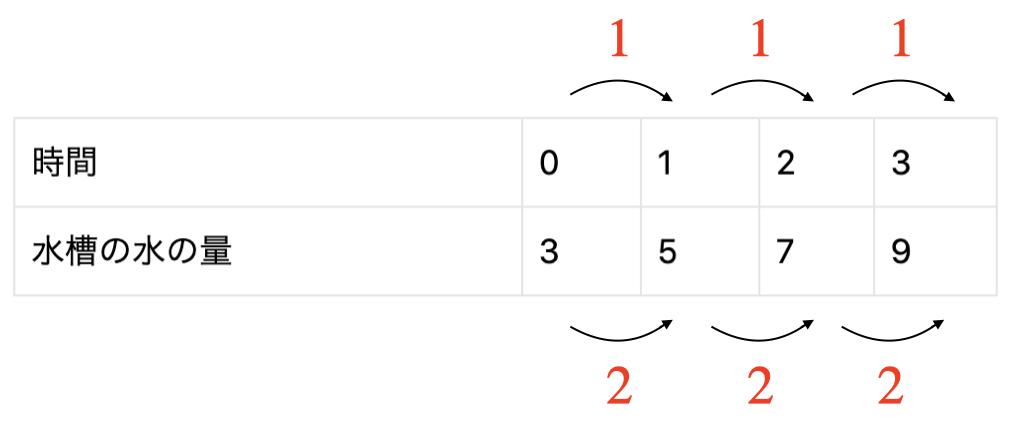

例えば、下の表の場合

どこをとっても\(x\)が1増えるとき\(y\)は2ずつ増えてますよね。

これが一次関数の変化の割合の特徴です。

一次関数の一般式を覚えていますか?

\(y=ax+b\)でしたね。

この式の\(a\)の部分が変化の割合でした。

だから\(y=3x+5\)の場合は、変化の割合は3ですね。この関数は\(x\)が1増えると\(y\)が3ずつ増えていくのです。

変化の割合は常に一定である。

覚えておきましょう!

例題

一次関数\(y=2x-3\)の変化の割合は?

答:3

一次関数\(y=\frac{2}{3}x+5\)の変化の割合は?

答:\(\frac{2}{3}\)

3. 2点から変化の割合を出す方法

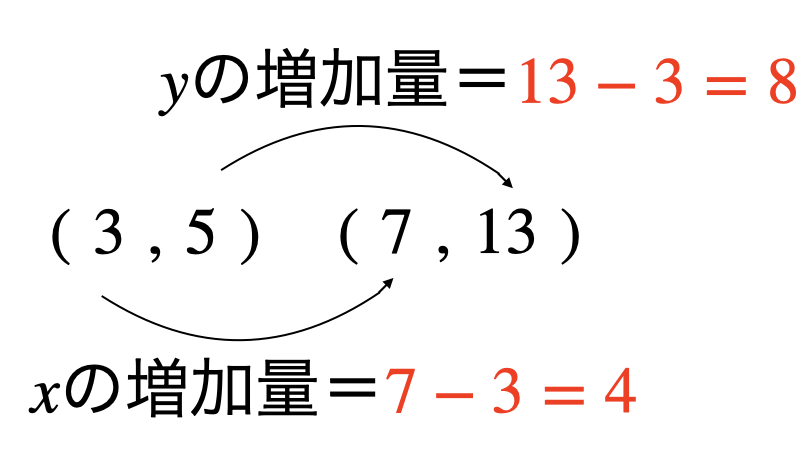

点\(( 3, 5)\)から点\(( 7 , 13)\)に変化するときの変化の割合は?

上の問題のように2つの座標から変化の割合を出す方法を伝授します。

座標を2つ並べて書きます。

左の\(x\)座標から右の\(x\)座標に向けて矢印を書きます。

右の座標から左の座標を引き算すれば、それが\(x\)の増加量になります。

同じように\(y\)座標もやってみましょう。

変化の割合の公式は、

\(\frac{8}{4}=2\)

よって変化の割合は2になります。

\(x\)の増加量を下に、\(y\)の増加量を上に書くと計算ミスが減ります。

例題

点\(( 2, 1)\)から点\(( 7 , 21)\)に変化するときの変化の割合は?

答:\(\frac{21-1}{7-2}=\frac{20}{5}=4\)

点\(( -3, 2)\)から点\(( 7 , 12)\)に変化するときの変化の割合は?

答:\(\frac{12-2}{7-(-3)}=\frac{10}{10}=1\)

点\(( -10, 6)\)から点\(( -4 , -12)\)に変化するときの変化の割合は?

答:\(\frac{-12-6}{-4-(-10)}=\frac{-18}{6}=-3\)

点\(( 2, 1)\)から点\(( 6 , 3)\)に変化するときの変化の割合は?

答:\(\frac{3-1}{6-2}=\frac{2}{4}=-\frac{1}{2}\)

4.意外と質問が多い\(y\)の増加量の求め方

一次関数の変化の割合を指導しているときに意外と多い質問が、\(y\)の増加量の求め方です。

表があったり、2点が分かっていれば引き算するだけなのですが、式が与えられていて2点が分かっていない問題の時に質問が多いですね。例えば、

一次関数\(y=2x+4\)で、\(x\)が4増えるときの\(y\)の増加量を求めなさい。みたいな問題の時です。

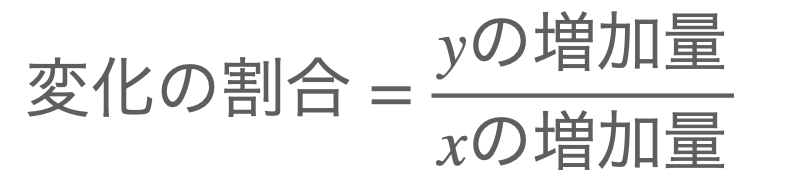

この場合は、変化の割合の公式を変形します。

この公式の両辺に\(x\)の増加量を掛け算して、

\(y\)の増加量=変化の割合✖️\(x\)の増加量

に変形します。

要は、変化の割合に\(x\)の増加量を掛け算すれば、\(y\)の増加量が求めらるわけです。

だから上の問題の場合、変化の割合は2で\(x\)の増加量は4ですから\(2 \times 4=8\)と求めればいいのです。

例題

一次関数\(y=3x+12\)で、\(x\)の増加量が5の時の\(y\)の増加量を求めなさい。

答:\(3 \times 5=15\)

一次関数\(y=-\frac{2}{3}x-5\)で、\(x\)の増加量が12の時の\(y\)の増加量を求めなさい。

答:\(-\frac{2}{3} \times 12=-2 \times 4=-8\)

5. まとめ

理解できましたか?

理解できたら、後は学校の教科書や問題集で練習しましょうね。

「分かった」と「出来る」は違います。

「分かった」問題を「出来る」まで練習することで得点力がつきます。

頑張って下さいね^^