今回は一次関数の直線の式の求め方について説明します。

一次関数の問題は直線の式が求めることができれば、ほぼ解決します。

できるようになれば苦手から得意にも変わることができますよ。頑張ってマスターしてくださいね。

一次関数実践編1:直線の式の求め方

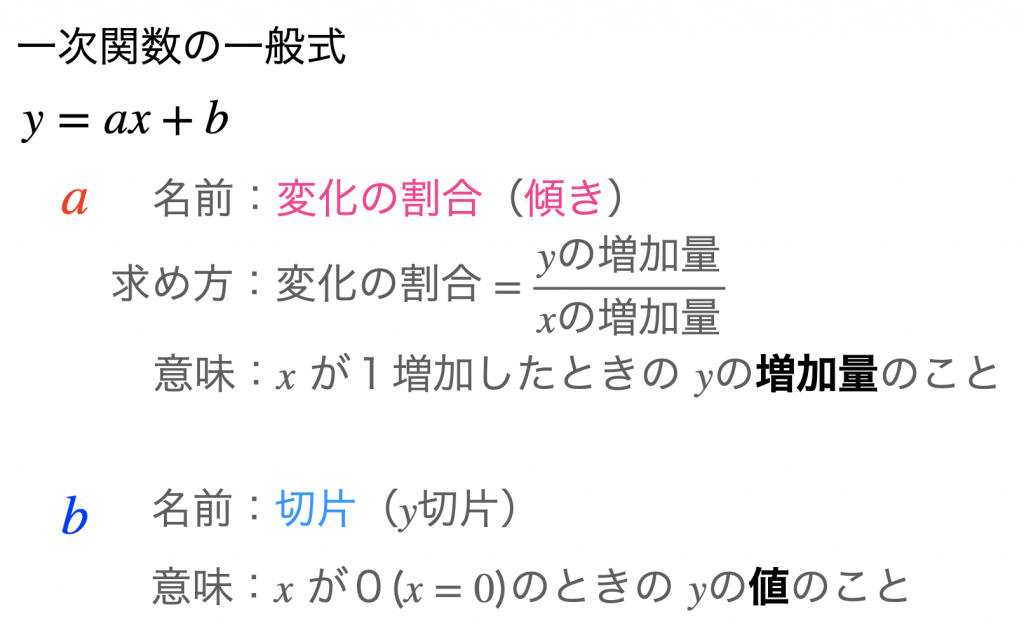

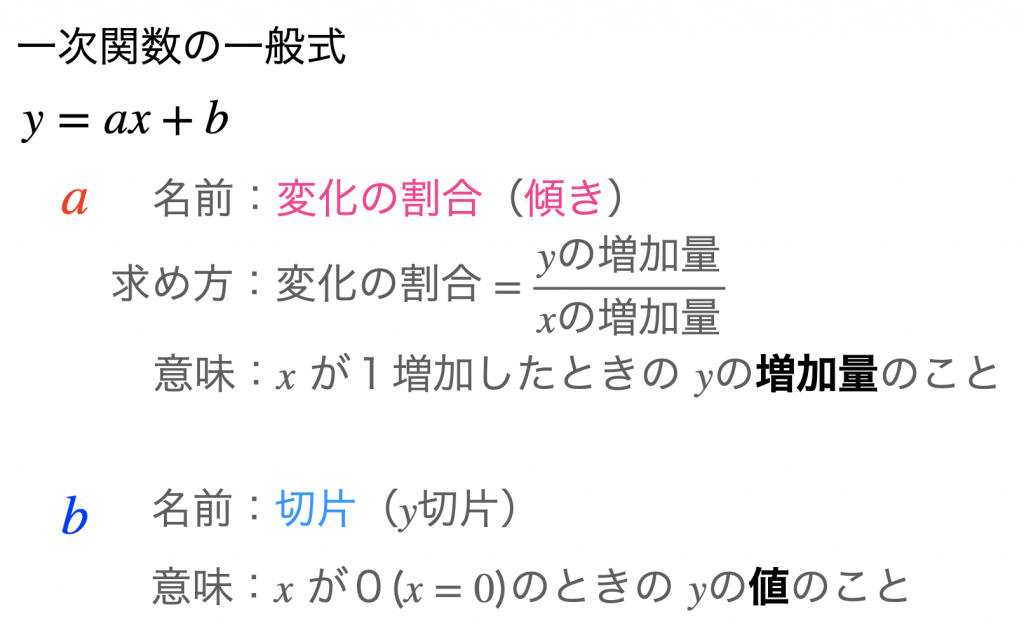

一次関数の一般式は

\[y=ax+b\]

ですね。

直線の式を求める問題はこの一般式の \(a\) と\(b\) がいくつになるのかを計算して求めればいいわけです。

ですからまず一次関数の一般式における \(a\) と\(b\) の名前と意味を頭に入れておきましょう。

テストに出題されるパターンを簡単な順に紹介します。

出題例その1:\(a,b\)の2つともわかっている問題

いちばん簡単なパターンです。次のような問題です。

例題:次の条件を満たす直線の式を求めなさい。

(1) 変化の割合が \(2\) で切片が \(-3\)

一次関数の一般式の\(a,b\)の名前を覚えていればあとはこの数字を式に当てはめること(代入)で答えになります。

変化の割合は \(a\) で 切片は \(b\) ですから、答えは

\[y=2x-3\]

になります。

(2) 傾きが \(\displaystyle-\frac{2}{3}\)で切片が \(5\)

(1)と同じように代入して求めます。

\[ y=-\frac{2}{3}x+5 \]

この問題ができない場合は、まず上にある一般式の図を覚えましょう。

特に \(a \)は変化の割合と傾きの \(2 \)つの呼び方があるのでしっかり覚えてください。

出題例その3: \(a,b \)のどちらかがわかっている問題

このパターンは \(a,b \)のどちらかがわかっている場合です。

例題:次の条件を満たす直線の式を求めなさい。

(1) 変化の割合が\(3\)で、点\((2,-3)\)を通る直線

問題文から変化の割合\(3\) だと分かるよね。よって\(a=3\)です。

次に\(b\)を求めます。

\(a=3\)を一般式\(y=ax+b\)に代入すると、

\[y=3x+b\]

になるよね。

ここに、もう一つの条件である\((2,-3)\) を代入すると

\[-3=3\times 2+b\]

これを\(b\)の一次方程式として解くと

\[b=-9\]

よって、

\[y=3x-9\]

が答えになる。

(2)傾きが\(-2\)で、点\((-3,5)\)を通る直線

問題文から傾きが\(-2\) がわかるので、\(a=-2\)です。

(1)と同じように、

\(a=-2\)を一般式\(y=ax+b\)に代入すると、

\[y=-2x+b\]

になるよね。

ここに、もう一つの条件である\((-3,5)\) を代入すると

\[5=-2\times (-3)+b\]

これを\(b\)の一次方程式として解くと

\[b=-1\]

よって、

\[y=-2x-1\]

が答えです。

(3)切片が\(−3\)で、点\((2,5)\)を通る直線

今度は切片がわかっている場合。

問題文から切片は\(-3\)と分かるから、\(b=-3\)

これを一般式\(y=ax+b\)に代入すると、

\[y=ax-3\]

になる。

ここにもう一つの条件\((2,5)\)を代入する。

\[5=a\times 2-3\]

これを\(a\)の一次方程式として解くと

\[a=4\]

よって、

\[y=4x-3\]

が答え。

出題例その4:\(a,b\)の意味から考える問題

例題:次の条件を満たす直線の式を求めなさい。

(1) \(x\)が\(3\)増加するとき\(y\)が\(12\)増加し、点\((-5,10)\)を通る直線

この問題は変化の割合の意味が分かっていないと解けません。

変化の割合とは、\(x\)が1増加したときの\(y\)の増加量のことでしたね。

この問題では、\(x\)が3増加するとき\(y\)が12増加するので、\(x\)が1あたり増加するときの\(y\)の増加量は、

\[12 \div 3=4\]

\(4\)になる。

よって\(a=4\)が分かる。

後は上の例題と同じやり方で解けます。

\(a=4\)を一般式\(y=ax+b\)に代入すると、

\[y=4x+b\]

になるよね。

ここに、もう一つの条件である\((-5,10)\) を代入すると

\[10=4\times (-5)+b\]

これを\(b\)の一次方程式として解くと

\[b=30\]

よって、

\[y=4x+30\]

が答え。

(2)傾きが\(3\)で、\(x=0\)のとき\(y=-4\)の直線

\(x=0\)のとき\(y=-4\)から\(b\)が\(-4\)だと分かる。

なぜかというと、切片\(b\)の意味は\(x\)が0のときの\(y\)の値のことだからだ。

だからこの問題は言い換えると、

「傾きが\(3\)で、切片が\(-4\)である直線の式を求めなさい」になるから、

\(a=3\)と\(b=-4\)を一般式\(y=ax+b\)に代入して、

\[y=3x-4\]

が答えになるんだ。

*\(x=0\)のとき\(y=-4\)ということは\((0,-4)\)と同じだということも押さえておこう。

出題例その4:\(2\)点から直線の式を求める問題

\(2\)点から直線の式を求める問題は2通りのやり方があるので、あなたのやりやすい方で解きましょう。

1.連立方程式を立てて解く方法

教科書だとこっちがメインで解き方が載っている場合が多い。

要は、一般式\(y=ax+b\)にそれぞれの座標を代入して\(a,\ b\) の連立方程式として解けばいいのだ。例題(1)はこのやり方で解くね。

2.一次関数の意味を考えて解く方法

2点から変化の割合を求めてから、片方の座標を代入して解く方法。例題(2)はこのやり方で解きます。

例題:次の条件を満たす直線の式を求めなさい。

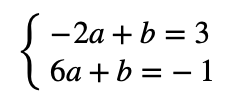

(1) \((-2 , \ 3)\) , \( \ \) \((6 , \ -1)\)

1.連立方程式で解く方法

まず\((-2 , \ 3)\)から。左が\(x\)座標、右が\(y\)座標なので、\(x=-2,\ y=3 \)になります。

これを一般式\(y=ax+b\)に代入すると、\(3=-2a+b\)になるので、左辺と右辺を入れ替えると、

\[-2a+b=3\]

同じように、\((6 , \ -1)\)も代入して

\[6a+b=-1\]

これらの2つの式を\(a,\ b\) の連立方程式として解けば良いわけです。

\(b\)の係数が1で揃っているので、上の式から下の式を引き算すれば\(a\)が求められますね。

\(a =\displaystyle-\frac{1}{2} \)

これを上下どちらかに代入すれば、\(b=2\)が求められます。

よって、答えは

\[ y=-\frac{1}{2}x+2 \]

となります。

(2) \(x=2のときy =3\), \( \ \) \(x =-1のときy =-9である。\)

2.一次関数の意味を考えて解く方法

まず変化の割合を求めます。

変化の割合は、\(y\)の増加量を\(x\)の増加量で割り算すれば求められましたね。

この例題の場合、\(x=2\)から\(x=-1\)に変化していると考えます。

\(3\)減ってますよね。これを言い換えると「\(-3\)増加している」になります。

\(y\)は\(3\)から\(-9\)に\(12\)減ってますよね。これは「\(-12\)増加している」と捉えます。

よって、変化の割合は

\[-12 \div (-3)=4\]

になります。

\(a=4\)が分かったので、ここから\(b\)を求めます。

ここからは上の例題と同じ計算になります。

まず、一般式\(y=ax+b\)に\(a=4\)を代入します。\(y=4x+b\)になりますね。

次にこの\(y=4x+b\)の式に、(x=2のときy =3), ( \ ) (x =-1のときy =-9)どちらかの条件を代入して\(b\)を求めてください。

そのときのコツは計算が楽になりそうな方を選ぶことです。今回は(x=2のときy =3)の方が楽そうなのでこれを代入して計算します。

\[3=4 \times 2+b\]

この式から、\(b=-5\)が求められます。

よって答えは、

\[y=4x-5\]

になります。

まとめ 一次関数実践編1:直線の式の求め方

まずは一般式を覚えましょう。

そして変化の割合(傾き)と切片の意味を理解して、問題を解くときにどのように使うのかを意識しましょう。

あとは教科書や学校のワークなど問題をある程度の数を解いて慣れていきましょう。

勉強は、結局のところ慣れなので。

解き方を理解てして、慣れるまで繰り返して解くこと。

これがコツになります。